2016年の電力自由化を機に設立し、電力最適化コンサルティングや再エネ導入コンサルティング事業を展開する株式会社ホールエナジーさま(以下、ホールエナジー)。コンサルティングのみならず、2021年から一般企業でも取引が可能になった「非化石証書」の購入代行サービスも提供。Webマーケティングにも力を入れており、手ごたえを感じていたといいます。今回は、そんな同社がAdobe Marketo Engageを導入した経緯や、その取り組み内容、そして成果について詳しくお聞きしました。

導入企業概要

ホールエナジー株式会社

業種:非化石証書の購入代行、電力最適化コンサルティング事業、エネルギー関連事業

所在地:東京都品川区

![]()

インタビュイー

GXイノベーション推進部 マネージャー 野田さま

情報システム部 PIC 大向さま

GXイノベーション推進部 マーケティングPIC 大江さま

脱炭素市場の隆盛とデジタルマーケティングの確かな手ごたえ

2020年10月、日本政府の「カーボンニュートラル宣言」を受け、脱炭素に関する関心が高まりました。それまで聞きなれなかった言葉でもあることから、オンラインでの情報収集行動が増え、なかでも「非化石証書(※)」は分かりにくい点もあり、検索するユーザーがかなり増加したそうです。ホールエナジーではオウンドメディアを運用しており、「非化石証書」というキーワードで上位表示された結果、コラムへの訪問数が増加しセミナーの登録者数も増加しました。そこでデジタルマーケティングの強化に、大きく舵を切ります。

(※)非化石証書は再生可能エネルギーなどで作られた非化石電力の、環境価値を証書化したもの

デジタルマーケティングをさらに加速するために選んだAdobe Marketo Engage

デジタルマーケティングを加速するうえで、立ちはだかったのが「既存ツールの限界」です。同社では以前から、簡易的なMAツールを運用していました。しかし、商材ごとのスコアリングができないため、ユーザーのステータスを十分に可視化できず、適切なコミュニケーションができずにいました。マーケティング担当の大江氏は、「その結果としてアップセルやクロスセルも効果的に提案しきれていなかった」と振り返ります。

仕組みそのものを変える必要性に迫られた同社は、新たなツールの導入を検討します。そこで選ばれたのがAdobe Marketo Engageでした。選定理由は下記の6つ。

・Salesforceとの連携が可能

・商材ごとにリードのステータス管理が可能

・プログラムごとに施策の管理が可能

・UIがわかりやすい

・設定がしやすい

・多機能すぎず自分たちでも使えそう

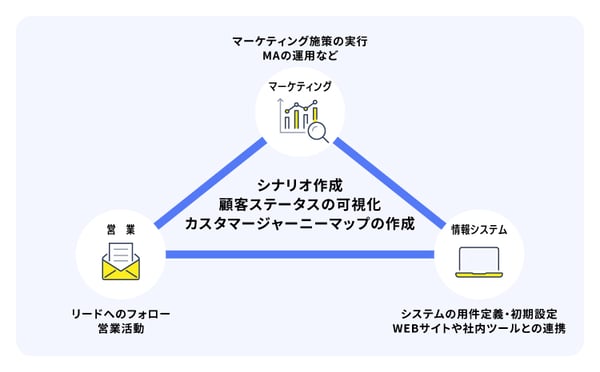

マーケ、営業、情シスがシームレスに連携できる体制づくり

体制も大きく変わりました。簡易的なMAツールを運用していた際は、営業を統括する野田氏が業務の片手間にMAツールを運用するなど、関係者が兼任かつ限られた時間のなかで取り組んでいました。そこにもともとCRMの知見があった大江氏がジョインし「専任担当」となったことで、現状の課題が可視化されたといいます。

もう1つ、導入時の課題が「システム連携」です。以前にマーケティング関連のツールを導入した際、システム部門が関与しないところで導入の話が進められたため、うまく連携ができなかったといった経緯がありました。そこで今回は、ツール選定時からシステム担当の大向氏にメンバーとして参加してもらい、要件定義やデータ整備、システム連携などの初期設定、さらには稟議時のROI算出などを担っていただいたとのことです。

導入後はサービスごとの顧客ステータスが可視化され、あらかじめ設計したカスタマージャーニーマップに沿ったシナリオ(Cold/Warm/Hot)を作成し、適切なコンテンツ配信を行っています。

野田氏は、営業サイドの大きな変化として、Hotリードが可視化できるようになった点があるといいます。商談済み顧客のWeb再訪などが可視化されることで、再アプローチなどが効率化されました。

Brizzyの支援について

6カ月間のBrizzyの支援について、野田氏からは「なんでも気軽に相談できるパートナー」との評価をいただきました。大江氏は「Slackでタイムリーにレスポンスいただき、機能以外の説明資料や具体的な事例などもいただき参考になった」と評価しています。大向氏からは「システム面も丁寧にサポートいただいた。機能面もほぼほぼ教えてもらっため、ツールにありがちな“使いこなせない”という問題もない」という言葉をいただきました。

今後は営業後のステータス変化をマーケの施策に活かすなど、さらに連携を深めて行きたいとのことです。

編集後記:

取材をしてまず興味を抱いたのは、同社の体制でした。なかでもシステム担当の大向氏がツール選定時から関わったというのは、今回のプロジェクトがスムーズに進んだ大きな要因だと感じます。システム側との連携がとれていないと、DNSなどのサーバー設定やWebフォーム設定でつまずくケースも多いからです。加えて、マーケティング担当の大江氏が「専任」であること、営業とマーケ両方を統括する野田氏が参加していること。この「三位一体」の体制こそが、同社のMA運用を支えているのではないでしょうか。

- トップ

- ブログ一覧

関連記事

Marketo EngageとZoom Webinarを連携させて、ウェビナー運用を効率化する方法

2023.10.19| Marketo活用

Marketo(マルケト)のトリガーキャンペーンとバッチキャンペーンの違い

2023.10.19| Marketo活用

Marketo(マルケト)のチャネルとプログラムステータスを活用して施策ごとの成果を把握する

2023.10.19| Marketo活用

.png)